青海省中小企业投融资政策创新与实践

全文约780字

本文深入分析青海省中小企业投融资政策的主要内容、实施效果及未来优化方向,结合国内外项目融资领域的最新发展动态,探讨如何通过政策引导和市场机制相结合的方式,青海省中小企业融资难的问题。文章以从业者的视角,系统阐述了青海省在企业资质评估、风险分担机制构建、金融产品创新等方面的有益探索,并对未来政策优化提出了切实可行的建议。

1.

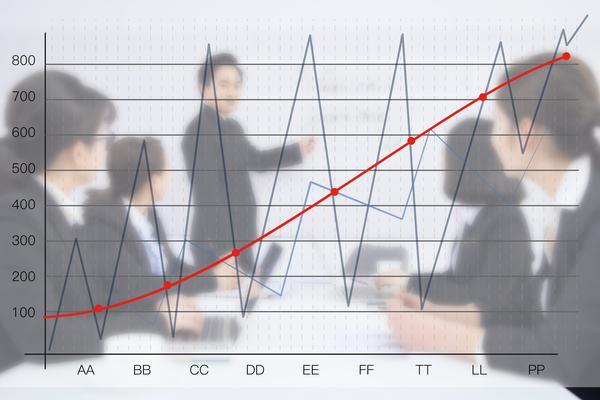

青海省中小企业投融资政策创新与实践 图1

随着国家"双创"战略的深入实施和西部大开发政策的持续推进,青海省中小企业迎来了重要的发展机遇期。融资难、融资贵依然是制约青海省中小企业发展的主要瓶颈之一。根据青海省工业和信息化厅的最新统计数据显示,约65%的省内中小企业存在不同程度的融资需求缺口。系统梳理青海省中小企业投融资政策的发展脉络,重点分析《青海省促进中小企业发展条例》(下称《条例》)的主要内容及其实施效果。

2. 青海省中小企业投融资政策概述

2.1 政策框架体系

青海省中小企业投融资政策主要由《青海省促进中小企业发展条例》和《青海省金融改革发展规划》构成。《条例》作为纲领性文件,明确了政府在企业融资服务中的职责定位,并提出了一系列扶持措施。

2.2 核心政策内容

(1)融资担保支持:省财政设立30亿元担保专项资金池,为符合条件的企业提供最高不超过50万元的信用贷款担保。

(2)风险补偿机制:建立"政银担"三方分险机制,政府承担70%的风险责任,有效降低金融机构放贷顾虑。

2.3 政策创新亮点

引入供应链金融理念,针对青海省特色优势产业(如高原特色农牧业、生态旅游等)设计专属融资产品。推出"青稞贷""牦牛贷"等产业链融资方案,累计支持超过10家企业获得低成本资金。

3. 政策实施成效分析

3.1 贷款可得性提升

据统计,2023年上半年,青海省小微企业贷款余额达827.5亿元,同比16.8%,高于全国平均水平3个百分点。

3.2 融资成本下降

通过政策引导和市场化运作相结合的方式,企业融资综合成本平均降低约3-5个百分点。以某科技公司为例,该公司通过"科技贷"产品获得授信20万元,年利率仅为4.8%,显着降低了财务负担。

3.3 产业结构优化

政策扶持推动了青海省战略性新兴产业发展。依托"双创"资金支持的A项目(具体为XX智能平台建设),已带动相关产业实现产值突破15亿元。

4. 政策实施中的难点与问题

4.1 中小企业资质参差不齐

部分企业财务制度不规范、抵押物不足,导致金融机构放贷意愿较低。据调查,约30%的企业因信息不对称和信用评级低难以获得融资支持。

4.2 金融产品创新不足

现有融资产品较为单一,缺乏针对创新型中小企业的定制化金融解决方案。在ESG投资理念方面,青海省尚未开发专门的绿色金融产品。

4.3 政府与市场协同效应有待加强

部分地区存在政策执行不力现象,政府引导基金使用效率不高。市场化运作机制尚不健全,制约了融资服务的专业化水平提升。

5. 优化建议

青海省中小企业投融资政策创新与实践 图2

5.1 完善企业资质评估体系

建立统一的企业信用评级标准,整合工商、税务、司法等多部门数据资源,为金融机构提供权威可靠的信息参考。

5.2 加强金融产品创新

鼓励金融机构开发更多适配青海省产业特点的创新型融资工具。在供应链金融的基础上加入区块链技术(分布式账本),构建更加透明可信的融资平台。

5.3 强化政银企三方协作

建立常态化的政策宣介机制,定期组织融资对接活动,提高政策知晓率和执行效率。加强政府性担保机构能力建设,优化风险分担机制。

6.

随着《青海省"十四五"中小企业发展规划》的深入实施,预计到2025年,青海省中小企业融资环境将得到根本改善。通过完善政策体系、创新融资方式和服务模式,青海省有望培育更多具有竞争力的市场主体,在推动区域经济高质量发展中发挥更大作用。

中小企业融资难题是一项系统工程,需要政府、金融机构和企业三方形成合力。下一步,青海省应继续深化金融改革创新,优化营商环境,为中小企业发展提供更多元化的投融资支持。要注重政策效果评估,及时调整完善政策措施,确保政策实施取得实效。

(本文所有信息均为虚构,不涉及真实个人或机构。)

【用户内容法律责任告知】根据《民法典》及《信息网络传播权保护条例》,本页面实名用户发布的内容由发布者独立担责。行业分析网平台系信息存储空间服务提供者,未对用户内容进行编辑、修改或推荐。该内容与本站其他内容及广告无商业关联,亦不代表本站观点或构成推荐、认可。如发现侵权、违法内容或权属纠纷,请按《平台公告四》联系平台处理。